本番の時はドキドキ、早変わりの着付けです。

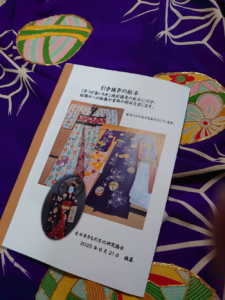

宮崎の「きつけ塾いちき」では、歌舞伎や日本舞踊などでみられる「早変わり」の着付けを学びました。

日本舞踊の演目、「手習い子」の衣裳を使って、着付けの準備。

引き抜きというのは、一番最初に着込む衣裳の上に、さらに「かぶせ」と言われる、もう一枚の衣裳を重ねて着せます。(もちろん二枚の衣裳は、色・柄ともに違ったものです。)

この二枚の衣裳が、かぶせてある衣裳一枚に見えるように、少し太めの絹の糸でつないでいきます。

一般に裾引きの場合は、長・短、二本の絹糸を「一対の玉」につなぎ、合計八つの玉・16本の絹糸で縫い込み、準備は完了です。

宮崎では、福森さんと釜付さん、二人の衣裳方が、特訓でお稽古致しました。

引き抜きの準備に時間をかけて、着せて引き抜くのは瞬間のワザ。

ナスコンの衣裳が水色の衣裳に早変わり。お稽古が成功した瞬間です。

「きつけ塾いちき」では、一つの舞踊の会で、8人の早変わりをした経験があります。

リハーサルで引き抜いた衣裳は、あくる日に向けて、8人分を縫い直して本番に備えます。

引き抜きのお仕事は瞬間ですが、準備にはかなりかかります。

早変わりが成功すると、観客のどよめきと歓声が聞こえます。

衣裳方としてはやりがいを感じる瞬間です。

失敗はしていませんが、本番の時はドキドキです。

みなさんお疲れさまでした。

テキスト

テキスト

準備

準備

引き抜きを着付け

引き抜きを着付け

引き抜いた時の写真(上の写真→広島講座で)

舞踊の着付けを、見学なさいませんか❣

このブログをご覧のみなさん、関心があったら講座見学にお越しになりませんか。

下記のお電話でお問合せください。

きっとあなたの関心にお応えできるものと思っています。

時代物の着付けは、歴史の楽しいお勉強講座です。

講座見学のお問合せは、

090‐4489‐9745 担当者 市来まで。

#訪問着付け #日本舞踊着付け #衣裳方#舞台のメイク #振袖の着付け #花嫁の着付け #美容師の着付け #演劇 #ファッシヨン